12月26日,贵州医科大学第二附属医院心血管内科一病区 夏碧桦主任 团队成功实施了贵州省黔东南州区域首例心脏电生理三维标测系统介导下房颤脉冲消融治疗手术,标志着贵州医科大学第二附属医院在心律失常特别是房颤治疗技术上的又一重大突破。

此次房颤脉冲消融手术由贵州医科大学第二附属医院李冀副主任医师、何明菊、喻川主治医师及心血管内科一病区介入团队共同完成,首次使用脉冲消融系统进行导管治疗房颤即取得了良好的效果。

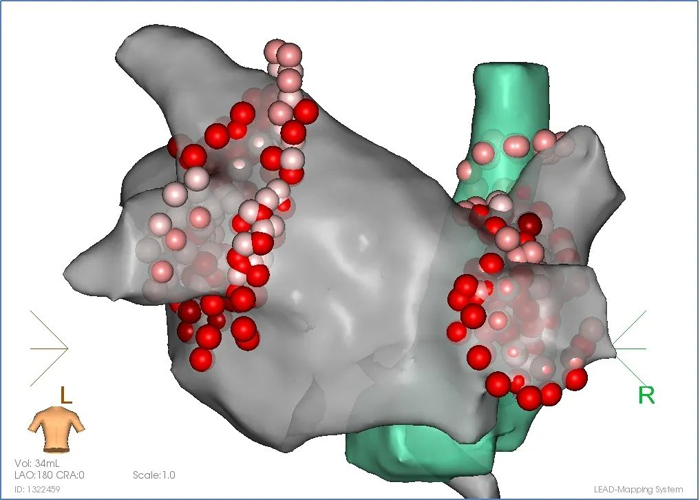

患者为男性,59岁,阵发性房颤,左房前后径36mm。心内科一病区介入团队使用PlusedFA心脏脉冲消融导管,手术全程在LEAD-Mapping®三维标测系统指导下采用局麻的方式进行。手术总体时长约170分钟,左房内导管操作时间约117分钟,整体消融时间约为70分钟,有效脉冲发放总时长65.2毫秒,X射线曝光总时长约620秒(电极放置+房间隔穿刺),左房内导管操作几乎未再使用X射线。

本次手术首先在三维指导下进行了左房模型的构建并同步进行了基质标测,随后进行双侧肺静脉隔离及上腔电位干预,观察并验证双向阻滞。三维下标测心房基质情况,消融前后可视化对比及验证为手术终点的评估提供了重要参考。局麻下手术,消融治疗全过程患者保持清醒,无任何并发症发生,透视心影无异常,手术圆满结束。

心房颤动(简称房颤)是临床中最常见的一种心律失常,发病率随着年龄的增加而逐渐增高,显著增加患者死亡、卒中、心力衰竭(心衰)、认知功能障碍和痴呆风险,严重影响患者生活质量。如何安全、有效的开展房颤导管消融手术一直是临床追求的目标。

脉冲电场消融(PFA)作为一种全新的治疗方法,通过瞬时的高电压脉冲电场直接作用于心肌细胞,有效地消除病灶或阻断异常激动的传导路径,从而恢复正常心律。PFA具有独特的组织选择性、非热效应、消融时间短和无附带周围组织损伤并发症等特点,是现有技术中针对心律失常更理想的消融手段,可大大减少因传统消融存在手术并发症风险及消融不足导致房颤复发的风险。与传统的射频导管消融或冷冻球囊消融相比,脉冲电场消融手术具有更加安全、消融效率高、并发症少等诸多优点,彻底改变了房颤治疗的格局,为房颤患者带来更好的治疗方案,带来更多治愈的希望。

夏碧桦主任介绍,脉冲消融治疗房颤的成功实施,既是黔东南州区域心血管疾病治疗领域的突破性成就,也为房颤患者治疗方法提供了新选择。贵州医科大学第二附属医院心血管内科始终致力于引进和发展更多先进的医疗技术,为患者带来更多的治疗机会,提高生活质量,守护生命希望。

资料来源:心血管内科一区

编辑、一审:张 强

二审:王临恺

三审:徐 勇